Se non impreziosisse molti dei più celebri musei internazionali e tante abitazioni miliardarie di là e di qua dell’Atlantico, la raccolta di opere d’arte passata per le mani dell’antiquario garibaldino Stefano Bardini in decenni di attività, potrebbe forse rivaleggiare con quella degli Uffizi e sarebbe comunque una delle maggiori al mondo.

Ma oltre che patriota, guerriero e gran mercante (fu il principe degli antiquari), Bardini fu anche un collezionista avveduto, colto, lungimirante. Dunque i 1.172 capolavori che, morendo nel 1922 lasciò in eredità a Firenze insieme all’antico palazzo-emporio di piazza dei Mozzi (l’attuale museo), lo riscattano almeno in parte dalla damnatio memoriae per aver contribuito al saccheggio del patrimonio artistico nazionale, troppo in fretta concesso al libero mercato dall’Italia post unitaria, soprattutto dopo l’esproprio degli sconfinati beni ecclesiastici.

Il valore del Museo Bardini diventa ora più evidente anche grazie alla riapertura al pubblico del Salone dei dipinti, nel contesto delle mostre dedicate al collezionismo con il titolo Le stanze dei tesori per la collana Piccoli Grandi Musei (PGM) che ha nell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze il mecenate e l’organizzatore.

In questa grande sala al piano nobile, blu come tutte le altre, restaurata e riallestita con il contributo dell’Ente sotto la supervisione della storica dell’arte Antonella Nesi, sono infatti esposti per la prima volta alcuni capolavori che Bardini si assicurò negli ultimi anni della sua lunga e avventurosa vita.

LE OPERE

Si tratta di cassoni rinascimentali, di arredi vari, ma soprattutto dipinti di varie epoche: dal più antico crocifisso di Bernardo Daddi (1340) appena restaurato (forse è la scomparsa Crux de medio ecclesiae dl Duomo di Firenze), agli affreschi seicenteschi di Giovanni da San Giovanni, dall’Apollo che scortica Marzia del napoletano Luca Giordano (1678), ai ritratti di Salomon Adler (1630 - 1709). Il tutto ricomposto in modo da creare l’equilibrio tra generi artistici e materiali che Bardini aveva dettato alla moda di quegli anni.

Queste rilevanti novità si aggiungono ai tanti inestimabili capolavori (a cominciare dal San Michele Arcangelo abbatte il drago di Antonio e Piero Pollaiolo, emblema di questa edizione di Piccoli Grandi Musei) di un’esposizione variegata e vastissima, che fa del Museo Bardini uno dei luoghi più spettacolari e ormai obbligati di Firenze, figlio di un uomo dalla curiosità insaziabile, ambizioso, astuto, innovativo, di mille interessi.

LA VITA

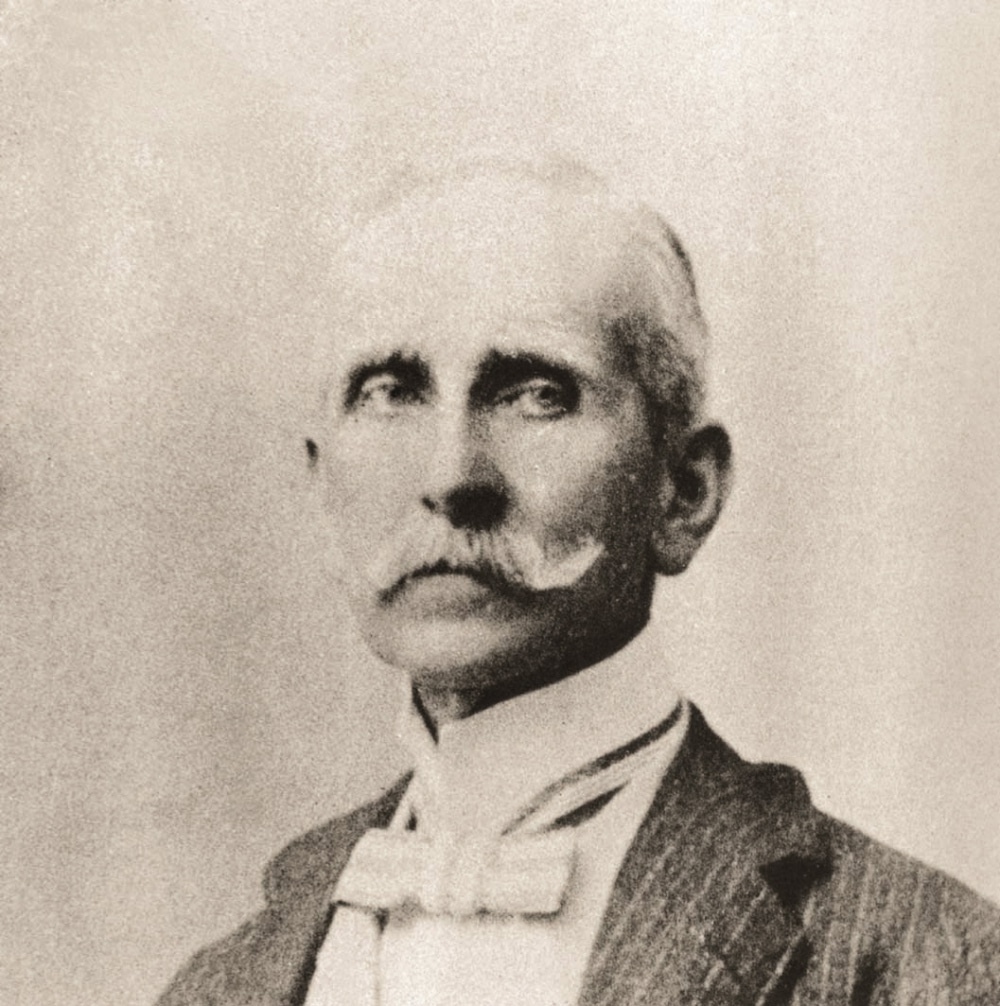

Bardini nacque nel 1836 dalle parti di Arezzo e studiò da pittore all’Accademia di Belle Arti di Firenze il tempo necessario per capire che a nutrirsi di colori e di pennello si poteva perfino morir di fame. Meglio il commercio antiquario, mestiere che imparò tanto rapidamente e tanto bene (fu anche tra i primi a usare la fotografia come strumento promozionale) da rivaleggiare presto coi veterani più affermati.

Giovane, animoso e fisicamente gagliardo, trovò anche il tempo di combattere con Garibaldì. Accadde nel ’66, terza guerra d’Indipendenza. Bardini mise da parte gli affari e corse ad arruolarsi, distinguendosi da valoroso nelle battaglie di Suello e di Bezzecca, unici successi di quel conflitto sfortunato che restituì all’Italia Veneto e Venezia solo grazie alle vittorie dell’alleata Prussia.

Berlino portò bene a Bardini anche nel business. Tornato a Firenze a guerra finita, fu incaricato di acquistare opere d’arte rinascimentali per il nuovo Kaiser Friedrich Museum. L’occasione della vita coincise con l’inizio del periodo d’oro dell’antiquariato. Entrato nel gotha dei mercanti internazionali, Bardini ne divenne l’arbitro fino ai primi del 1900, circondato da un prestigio indiscusso, difendendosi coi denti e non senza colpi bassi all’occorrenza, con molti nemici e amici pochi o punti.

Quando negli anni ‘80 acquistò in piazza dei Mozzi un convento del 1273, lo trasformò da cima a fondo nella dimora rinascimentale che divenne il suo atelier (poi museo) frequentato dal top dei collezionisti e dei direttori di museo di tutto il mondo. Nel 1914, alla vigilia della Grande Guerra e ormai settantottenne, Bardini decise però di chiudere bottega per dedicarsi al vecchio sogno di organizzare una propria galleria.

Disponeva di grandi mezzi economici e vi raccolse il meglio: oltre ai dipinti citati, due capolavori di Donatello (la Madonna dei Cordai e la Madonna della mela), una collezione formidabile di Madonne in terracotta firmate dai principali artisti del Quattrocento (Verrocchio, Jacopo della Quercia, Ghiberti, Desiderio da Settignano), sculture di Tino di Camaino, Arnolfo di Cambio e Nicola Pisano, la più grande collezione pubblica di antichi tappeti orientali esistente in Italia.

Oggi il Museo ospita anche capolavori di proprietà del Comune di Firenze: dal Diavolino del Giambologna al bronzo orginale del Porcellino. Quello in via Por Santa Maria, caro ai turisti, è una copia recente.

Orario: lun. 11-17, ven-dom 10-17

Per informazioni:

http://www.stanzedeitesori.it/