Nel cuore della Roma barocca, tra scalpelli, polveri di marmo e visioni divine, Gian Lorenzo Bernini affronta il peso del proprio genio. È furioso, tormentato, grandioso e fragile.

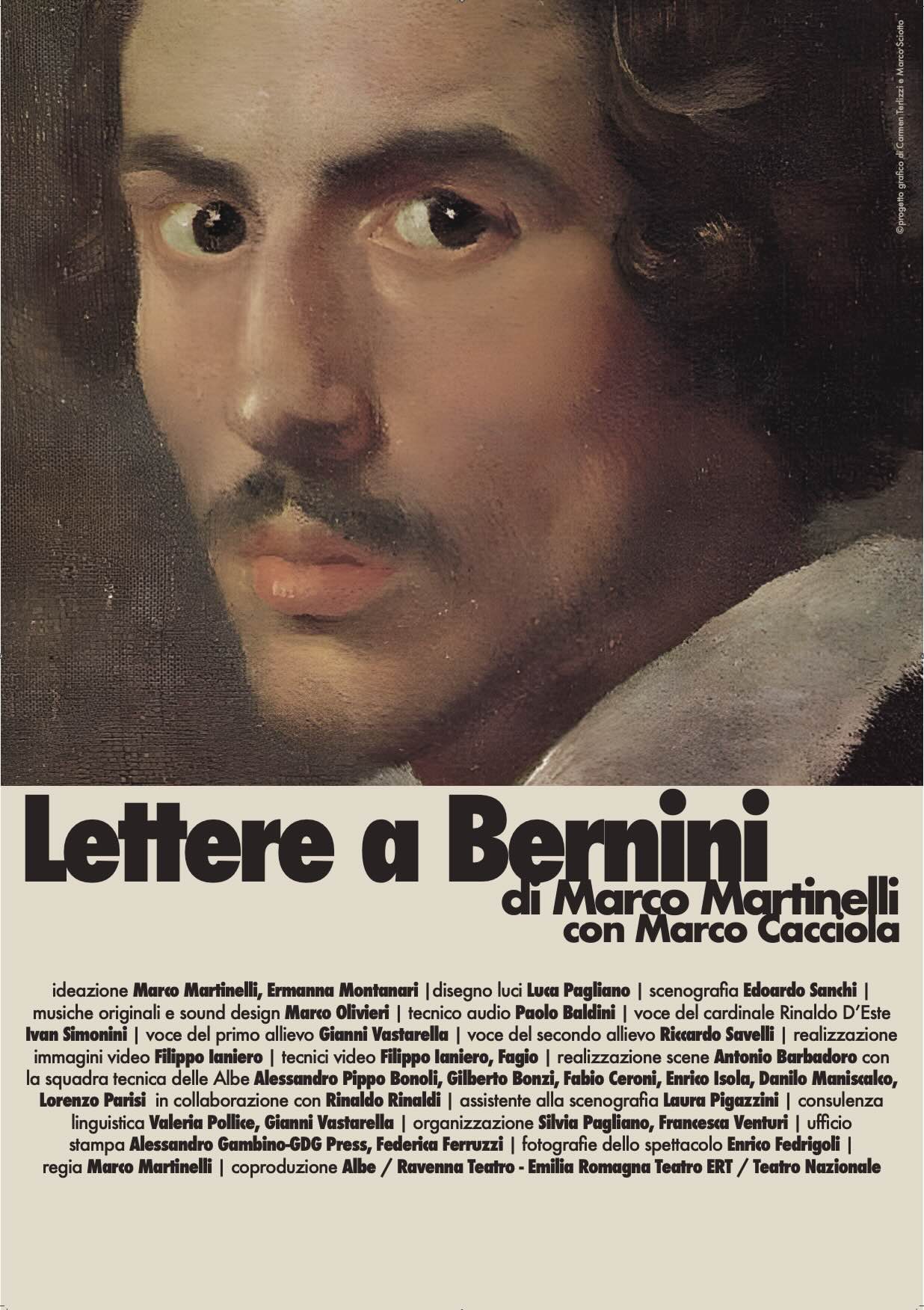

Così lo ritrae Marco Martinelli in Lettere a Bernini, la sua nuova creazione che approda per la prima volta in Toscana, al Teatro Cantiere Florida di Firenze, il 14 e 15 novembre.

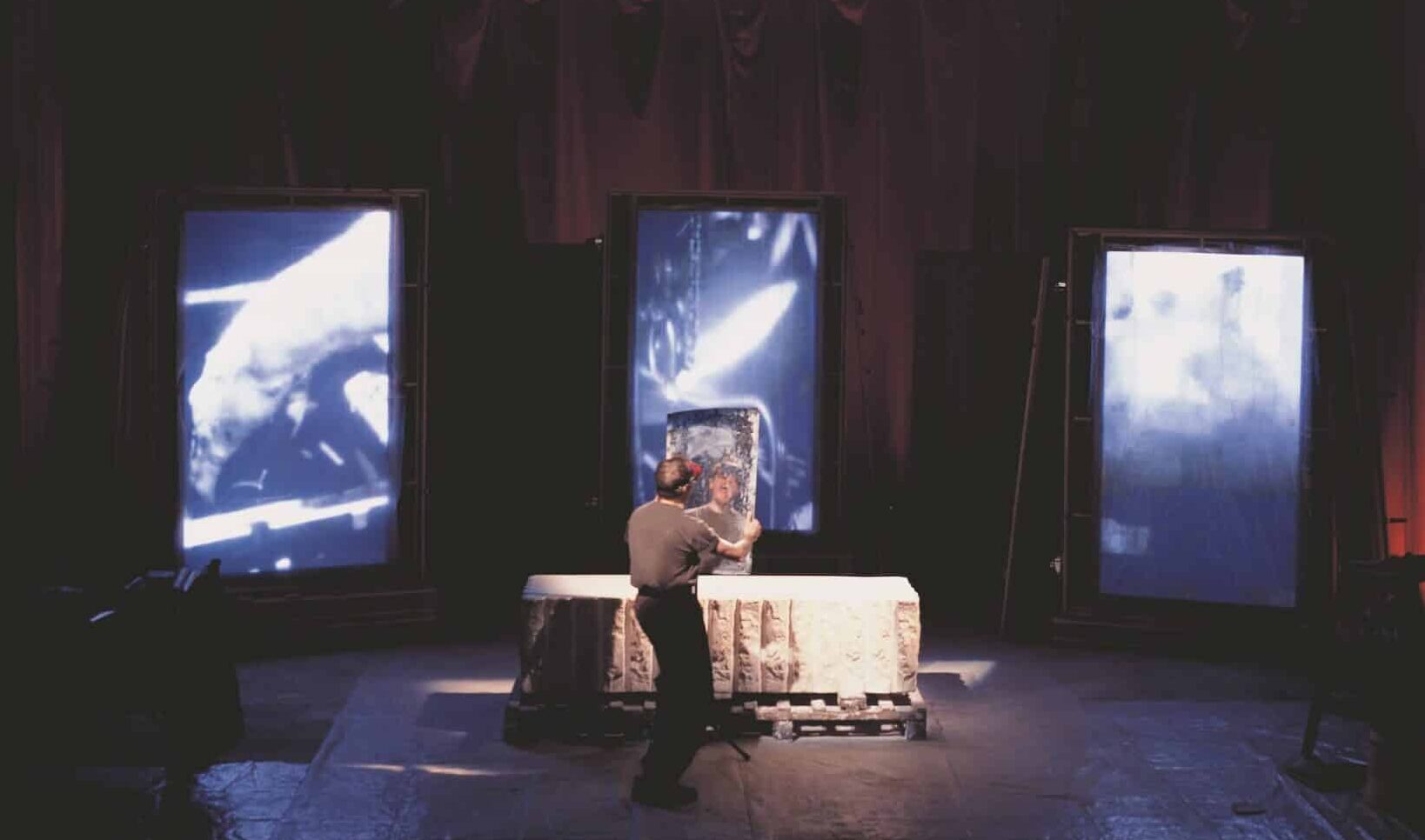

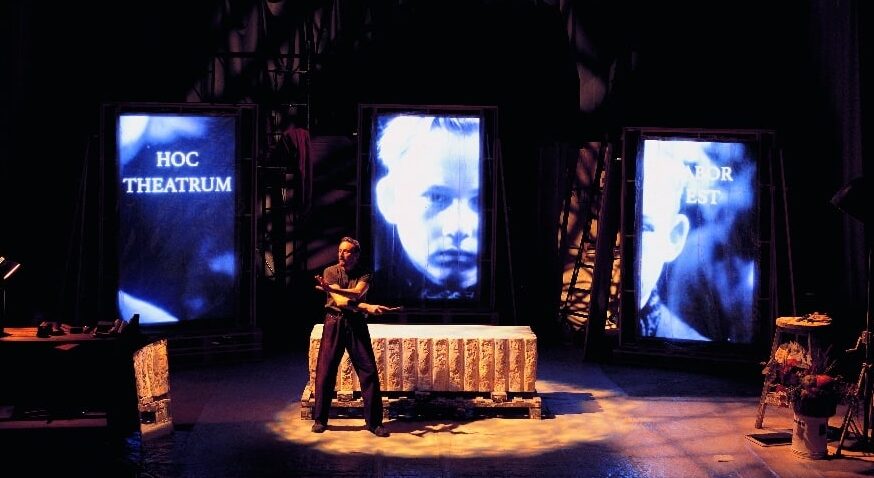

Un’opera in cui la voce del grande scultore si intreccia a quella di un attore contemporaneo Marco Cacciola, che ne incarna le ombre e le risonanze interiori in una drammaturgia scolpita nella parola e nel silenzio.

Quello che mi ha colpito è quel groviglio di contraddizioni di cui sono fatti non solo i grandi artisti ma anche gli uomini in quanto tali

Sette volte Premio Ubu, fondatore con Ermanna Montanari del Teatro delle Albe, Martinelli firma una riflessione acuta e poetica sull’arte e sul potere, sull’eterno duello tra creazione e distruzione, tra l’ispirazione e le gabbie che la imprigionano.

Lettere a Bernini ci parla di un’epoca, il Seicento, che somiglia terribilmente alla nostra: un mondo in cui la scienza nasce mentre la ragione brucia sui roghi, e dove l’artista, pur amato, resta schiavo del mecenate e dei suoi dogmi.

Alla vigilia del debutto fiorentino, incontriamo Marco Martinelli per esplorare le origini di questo testo incandescente, le sue risonanze contemporanee e la figura, ancora abbagliante e controversa, del più grande artista del Barocco italiano.

“Lo spettacolo è nato da una fascinazione per le opere di Gian Lorenzo Bernini e del suo grande rivale Francesco Borromini – ci ha raccontato Marco Martinelli – pur essendo in scena solo Gian Lorenzo, alle sue spalle c’è il fantasma del suo gigantesco competitor che era Borromini questo artista ombroso, malinconico che ha finito la sua vita in maniera tragica con un tentativo di suicidio. Lettere a Bernini è ambientato proprio il 3 agosto 1667 nel giorno del suicidio e della morte d Borromini”.

la grandezza di un’opera non può essere abbattuta perché il suo autore è una persona che ha sbagliato, ma questo non deve assolutamente giustificare le azioni di un uomo

Quindi lo spettacolo è una sorta di dialogo tra due artisti concorrenti come per esempio Mozart e Salieri?

Si, lo spettacolo evoca gli scontri tra grandi artisti con la differenza che Mozart sappiamo il gigante che era, invece qui sono entrambi due artisti enormi e non c’è uno superiore all’altro.

Come hai descritto la personalità vulcanica di Bernini?

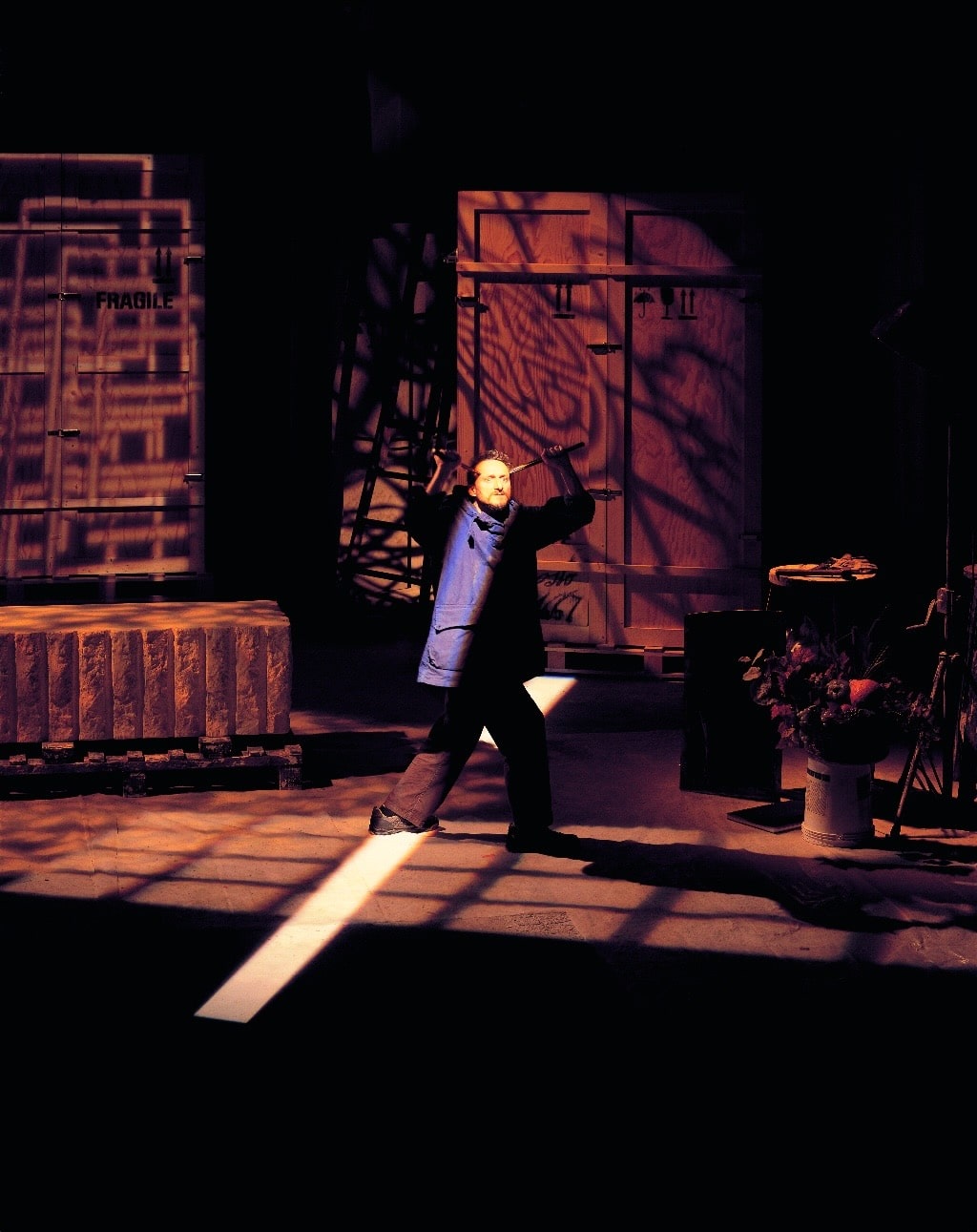

Quello che mi ha colpito è quel groviglio di contraddizioni di cui sono fatti non solo i grandi artisti ma anche gli uomini in quanto tali, l’umanità. Per cui da una parte un uomo che il figlio Domenico definiva “ardente nell’ira”, quindi capace di furie continue, ma anche capace di saper dialogare con i potenti che allora erano i papi, i Pontefici erano i grandi mecenati, dall’altra ancora capace di opere sublimi come Apollo e Dafne o come le chiese che ha realizzato e tutte le sue meravigliose scultura. È il coacervo di tenebra e luce che mi ha affascinato.

Questo è un tema di cui oggi si parla sempre più spesso, se sia possibile cioè separare i grandi artisti da quello che hanno compiuto nella loro vita personale e privata. Spesso infatti personalità geniali sono state umanamente un disastro

Oggi si comincia a non accettare più questo fatto, ma nulla si può separare tutto si tiene. È evidente che la grandezza di un’opera non può essere abbattuta perché il suo autore è una persona che ha sbagliato, ma questo non deve assolutamente giustificare le azioni di un uomo. L’artista è un uomo e se compie azioni sbagliate deve pagare come tutti gli altri. Ma buttare giù i monumenti è assurdo, distruggere Apollo e Dafne perché il suo autore aveva i limiti che conosciamo per me è completamente assurdo.